L’adoption massive de l’intelligence artificielle dans les processus industriels a doublé la productivité de certaines entreprises tout en supprimant des milliers d’emplois qualifiés. Les brevets déposés dans le secteur des technologies vertes connaissent, depuis 2019, une progression inégale selon les régions, creusant l’écart entre économies avancées et pays émergents.

Les investissements dans la recherche scientifique dépassent désormais ceux de nombreux secteurs traditionnels, mais leur rentabilité reste sujette à de fortes disparités. Cette dynamique bouleverse les rapports de force économiques mondiaux et impose de nouveaux arbitrages politiques et sociaux.

Science et technologies numériques : quelles mutations pour l’économie contemporaine ?

Impossible aujourd’hui d’ignorer la recomposition des règles économiques face à la montée en puissance de la science et technologie. Les avancées scientifiques et technologiques transforment à vive allure les méthodes de production, secouent l’architecture interne des entreprises et métamorphosent la circulation des connaissances scientifiques. La nouvelle technologie impose à chacun un rythme effréné, où l’adaptabilité prime, où la maîtrise des processus supplante les stratégies fondées uniquement sur la masse ou les moyens financiers.

Les réseaux de communication et l’exploitation intensive de la donnée dessinent les contours d’une économie de l’information inédite. Aujourd’hui, la valeur ne se loge plus dans la propriété des usines, mais dans la conception de l’algorithme gagnant, l’exemple des plateformes numériques l’illustre sans détour. L’ère des modèles industriels classiques s’efface devant la vague des innovations technologiques, qui redistribuent les cartes des secteurs établis.

Trois évolutions majeures illustrent ce basculement :

- L’automatisation s’empare des tâches répétitives et libère des marges de manœuvre pour l’innovation.

- L’essor des outils d’analyse prédictive réinvente la façon d’optimiser la production et la prise de décision.

- La relation au travail change de visage : les attentes, les compétences, les repères évoluent à grande vitesse.

Cette transition ne se déroule pas à la même cadence partout. Certains groupes, parfaitement outillés pour surfer sur la vague numérique, prennent une longueur d’avance, tandis que d’autres peinent à ne pas décrocher. Disposer des meilleures connaissances scientifiques devient une condition décisive pour rester dans la course. Les scientifiques, les profils techniques et les ingénieurs se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une compétition globale où la maîtrise de la technologie et science conditionne la place de chaque acteur sur la scène économique mondiale.

Des secteurs bouleversés : comment l’innovation redéfinit l’industrie, les services et l’emploi

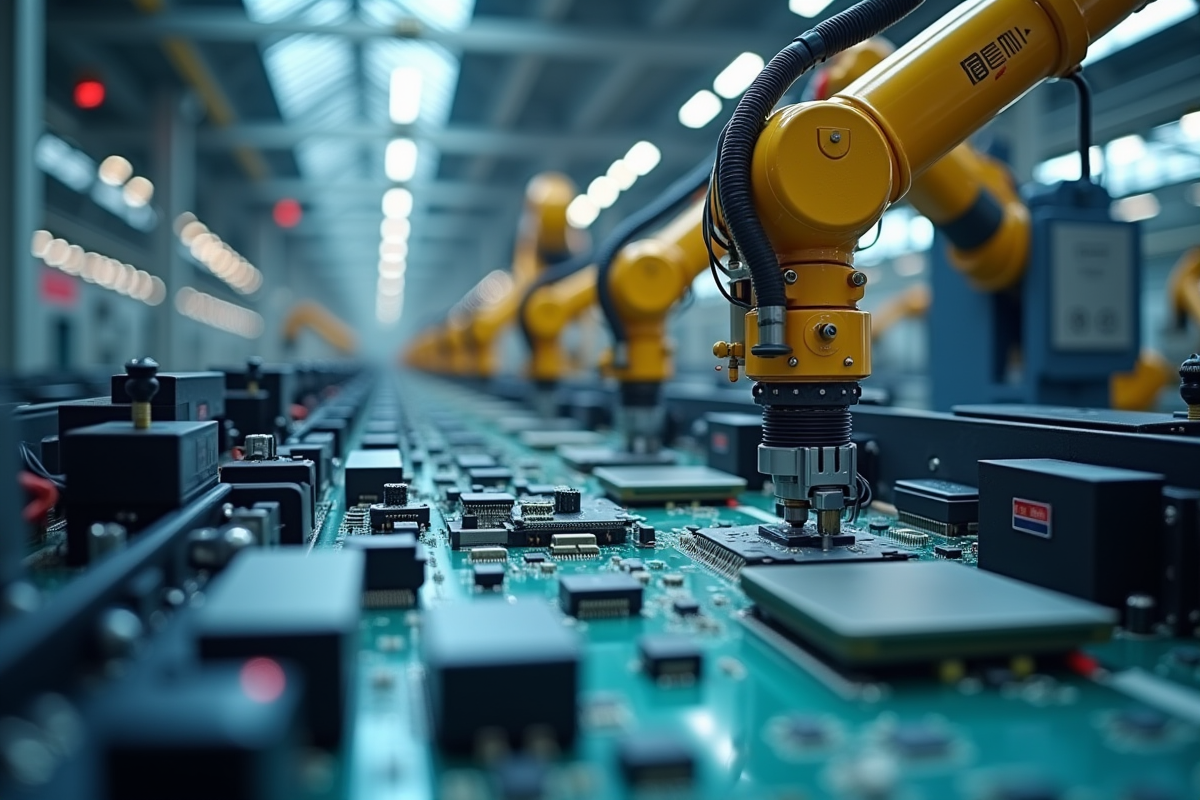

L’innovation, dans l’industrie, agit comme un courant qui déstabilise les structures anciennes. L’automatisation, la robotique, l’impression 3D : chaque rupture marque une étape de plus vers des processus d’innovation plus flexibles, capables de s’adapter rapidement à la demande. Ce sont les entreprises qui investissent dans la recherche fondamentale qui imposent désormais leur tempo sur le marché, anticipant et modelant les tendances.

Le secteur des services n’échappe pas à cette vague. Les plateformes numériques, l’intelligence artificielle, la dématérialisation : autant de leviers qui ouvrent de nouveaux débouchés et déplacent sans relâche la frontière entre tâches qualifiées et automatisées. Les métiers évoluent, les exigences en compétences se renouvellent. La recherche scientifique irrigue ce mouvement, donnant naissance à des activités inédites. Mais la rapidité de cette évolution pousse aussi les institutions à se questionner sur leur capacité à accompagner les transitions en cours.

Plusieurs tendances structurent cette recomposition :

- La demande croissante pour des profils scientifiques et techniques, capables d’inventer et d’implémenter les solutions de demain.

- Des métiers traditionnels qui se redéfinissent, parfois jusqu’à se réinventer entièrement.

- Une collaboration renforcée entre pouvoirs publics et entreprises pour accompagner et réguler ces bouleversements.

La recherche et développement s’impose désormais comme le levier clé de la compétitivité. L’Union européenne, tout comme de nombreux pays, multiplient les initiatives pour créer des passerelles entre laboratoires et industrie. La question de l’accès à la formation, du suivi des mutations, de la préservation de la cohésion sociale face à la rapidité de l’innovation devient centrale dans le débat public.

Enjeux majeurs : croissance, inégalités et souveraineté à l’ère du numérique

Les technologies numériques et les innovations issues de la science propulsent la croissance à un rythme inédit. La donnée s’impose comme une ressource stratégique, transformant les pratiques de gestion, la production et la relation aux clients. Les marchés bougent, portés par l’ambition de valoriser la recherche et de traduire en applications concrètes les percées scientifiques. Cette accélération se paie parfois au prix fort : les changements peuvent s’avérer brutaux, les équilibres précaires.

Mais ce dynamisme a son revers. Les inégalités se creusent entre territoires bien dotés en infrastructures et en compétences, et ceux qui restent à l’écart de la révolution numérique. Les grandes entreprises qui réussissent à intégrer massivement l’innovation tirent leur épingle du jeu, tandis que les structures plus modestes peinent à suivre. Les objectifs de développement durable rappellent l’urgence d’élaborer des politiques publiques qui réduisent ces écarts, en soutenant la formation et en encourageant la valorisation de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur.

La question de la souveraineté technologique prend une dimension nouvelle. Les États et les institutions se penchent sur des choix décisifs : comment assurer la maîtrise des données stratégiques, préserver l’autonomie dans les orientations scientifiques et technologiques, trouver le juste équilibre entre ouverture et protection ? Ces décisions, souvent complexes, pèsent lourd sur l’avenir collectif, des priorités de recherche jusqu’à la mise en œuvre des objectifs de développement fixés par les pouvoirs publics.

Vers un futur technologique : quelles responsabilités collectives face aux défis éthiques et sociaux ?

L’essor de l’intelligence artificielle et des technologies numériques bouleverse les certitudes. Cette dynamique, si elle stimule la refonte des systèmes économiques, pousse la société à s’interroger sur la manière dont sont mises en œuvre les avancées scientifiques et technologiques. Désormais, la société doit choisir : fixer des bornes, orienter les usages, anticiper les conséquences.

Des instances telles que l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques se saisissent de ces questions. Le débat public s’anime : transparence des algorithmes, gestion des biais, protection des droits fondamentaux deviennent des sujets centraux. Les décisions scientifiques et technologiques ne peuvent plus rester l’apanage de quelques experts ou industriels. Elles requièrent l’engagement de la collectivité.

Voici quelques interrogations qui traversent notre époque :

- De quelle manière construire un développement durable sans rogner l’autonomie des citoyens ?

- Quelles régulations imaginer pour éviter que les bénéfices de l’innovation ne soient captés par une poignée d’acteurs ?

- Quels garde-fous instaurer pour contenir la puissance des systèmes automatisés ?

Piloter ces transformations exige des choix politiques partagés. Chaque avancée scientifique et technologique impose un examen attentif, une responsabilité collective, une vigilance quotidienne. L’évaluation des choix scientifiques et technologiques ne relève plus du simple exercice institutionnel : elle façonne le projet social, trace les lignes d’un avenir équitable et ouvert, fidèle aux objectifs de développement durable. Le futur se dessine déjà dans la capacité à conjuguer innovation, responsabilité et ambition commune.